Design in Motion: the new frontier of interaction design

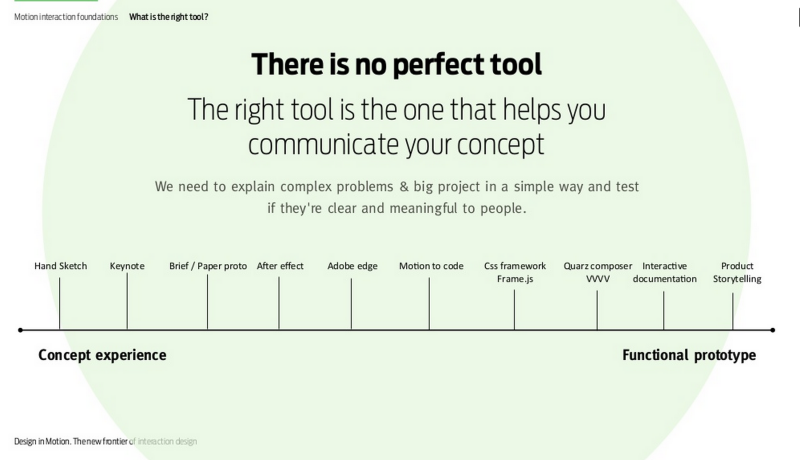

Motion Design을 하는데 fidelity(충실도)에 따라 손 그림부터 실제 제품 기반의 스토리텔링의 다양한 스펙트럼이 존재합니다. 즉, 각각의 스펙트럼 별로 사용되는 도구들이 다르다는 이야기이지요. (발표자료에는 Motion 과 Interaction 의 차이. 월트 디즈니의 12가지 애니메이션 규칙 등이 언급되어 있습니다)

"Design in motion: the new frontier of interaction" Antonio de Pasquale-Interaction14 from Interaction Design Association on Vimeo.

어떠한 일을 하기위해 전체의 큰 그림을 그리고, 하는 일에 따라 단계를 나눕니다.

혼자 일하면서 단계를 나눌 때는 딱히 지칭하는 단어가 없지만, 조직에서 대규모로 일할 땐 우린 이걸 업무 프로세스라고 부릅니다.

여담인데, 대규모 조직의 경우 특정 업무영역 하나에서 그 방법이 잘 먹혀들게되면 BP로 만들고는 전체 프로세스로 만들어서 강제화하기도 하죠. 그래서 구성원들의 반발을 사기도 합니다..

예를 들면, 휴대폰과 냉장고를 만들고 있는 한 회사에서 나는 핸드폰을 만들고 쟤는 냉장고를 만드는데 둘 다한테 이쑤시개만한 드라이버 쥐어주고 나사를 박으라는 이야기랑 똑같은거죠.

즉, 같은 회사라고 해서 모든 조직이 같은 툴을 사용하거나 같은 방법을 적용할 수 없다는 뜻입니다. 각자의 영역에서 능률을 최대한으로 끌어올릴 수 있는 방법이 있고, 그건 그 조직의 내부에서 찾아야 합니다.

이는 tool에 대해서도 마찬가지 입니다.

우리에게 맞는 best tool을 외부에서 찾으려면 매우 어렵습니다. 일하는 환경도, 만드는 제품도, 쓰는 상황도 제각각인데 그 모든 조직의 시스템을 하나로 커버할 수 있다?

이런 상황에서 같은 tool을 쓰라는건, 그저 다른 누군가는 저걸 잘 쓰고 있다니깐 비슷한 구석이 조금이라도 있는 우리 조직도 저것에 당연히 맞아야 한다는 말인데요.

그럼 이런 예를 들 수 있겠네요.

철수 : “엄마 이번 시험 50점 맞았어.”

엄마 : “야! 옆집 영희는 100점 맞는다는데! 같은 학원 보내주는데 넌 왜 50점이야!”

흔히 말하는 best tool 이라는건.. (있을지는 모르겠지만 있다면) 그 조직 내부에서만 나올 수 있습니다.

뭐가 우리랑 가장 잘 맞는지는 이것 저것 시도해보면서 최적의 것을 찾아내야 합니다. 필요하다면 만들어서도 쓰고요.

외부에서 사온 툴은 누가 사용해도 common하게 만들어둔 것이기 때문에 누가 사용해도 best tool은 될 수 없거든요.

하지만…… 이건 어디까지나 내가 보통 수준을 넘어섰다는 것을 가정했을 때 이야기이고..

초기 진입 단계라면 남들이 쓰는건 한번씩 해보면서 뭐가 우리 환경에 가장 잘 맞는지 시도해보는게 첫 걸음이 아닐까 해요.

올해 회사에서 paper prototyping을 진행하면서 디자인에 관심이 많아진 관계로 외부의 모임이나 자료들을 찾아보는 중인데, interaction design 이라는 단어가 아주 많이 나옵니다.

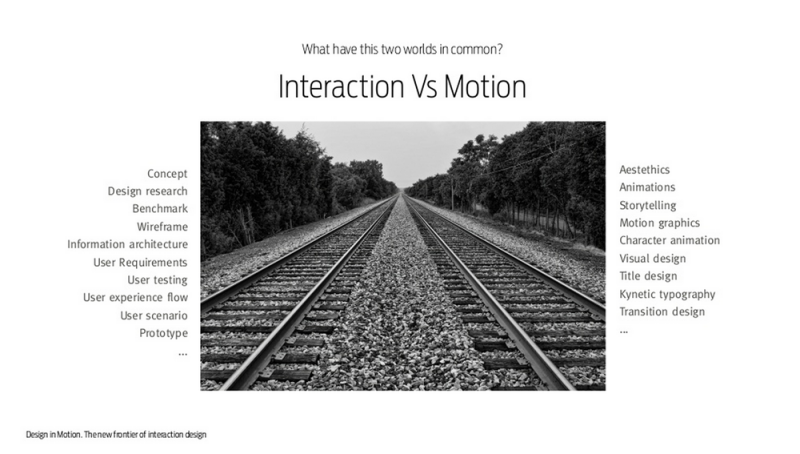

근데 발표자는 아래와 같이 interaction design과 motion design을 나눠놓았어요.

그 내용을 보니 아마도 우리가 일반적으로 말하고 있던 interaction design에는 interaction + motion의 하이브리드 정도가 아니었나 싶습니다.

개인적으로는 개발하면서 왼편에 있는 것들은 거의 다 해본 것 같아요.

하지만 오른 편에 있는 것들 중에 두어개는 개인적으로는 사용해봤어도 개발하면서는 해본적이 없는 것 같네요.

발표에서 두가지를 구분해놓은 것은, 그저 잘게 쪼개기 위해서가 아니라 각 단계마다 접근 방법과 사용되는 툴이 달라서이기도 합니다.

아래 그림을 보면, 뭔가를 처음 만들어낼 때는 Low fidelity tool을 사용합니다. 그저 아이디어 수준이기 때문에 종이에 연필로 그림을 그리면서 아이디어를 구체화하는거죠. 그리고 머릿 속에 어느 정도 그림이 그려지면 keynote나 power point로 좀 옮겨 각 장면에 애니메이션도 한번 줘봅니다.

아이디어가 구체화되고 나서는 paper prototyping을 통해 낱장으로 만들어둔 각각의 장면을 하나의 시나리오로 만들어서 흐름 상에서 미처 생각하지 못했던 문제들을 찾아냅니다.

“종이지만 마치 실제 시스템이 동작하는 것처럼” 말이죠.

이 작업들은 어디까지나 컨셉을 구체화하는 단계입니다. 이게 실제 시스템에서 어떻게 동작할지는 아직 더 많이 남아있어요.

하지만 실무에서 보면 꽤 많은 업무들이 High fidelity의 product story telling으로 시작하지 않나 싶습니다. 그리고는 power point 낱장으로 제품을 이루는 각 부분의 “시나리오”를 표현하는데에서 design 작업이 마무리되는 것 같아요.

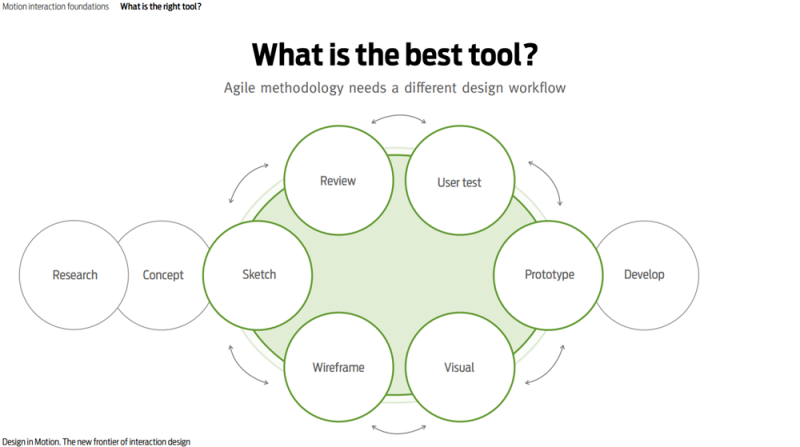

본 발표자료에서는 design에 대해서 언급하고 있지만, 컨셉이 구체화되기까지는 아래 그림과 같이 각 단계가 반복적으로 수행되어야 합니다. 뻔한 이야기같고 귀찮은 작업이라고 생각되겠지만, 마치 애자일 개발을 할 때처럼 iteration을 여러번 돌면서 말이죠.

그리고 tool은 내가 가진 아이디어를 다른 사람에게 “잘 설명하기 위한” 도구로 사용되어 communication을 더 활성화하기 위한 도구로 사용해야 합니다.

하지만 많은 경우, tool 자체가 메인이 되기 때문에 좋은 제품으로 이어지는게 어려운 게 아닐까요?